Lorsque vous prenez un traitement, vous pensez souvent aux ingrédients actifs, mais votre cerveau joue un rôle tout aussi décisif. Les recherches récentes montrent que effet nocebo peut expliquer une grande partie des effets indésirables rapportés, même quand le médicament est inactif. Cet article décrypte les différences entre effet placebo et nocebo, présentera les données les plus récentes et vous donnera des outils concrets pour limiter les attentes négatives en pratique clinique.

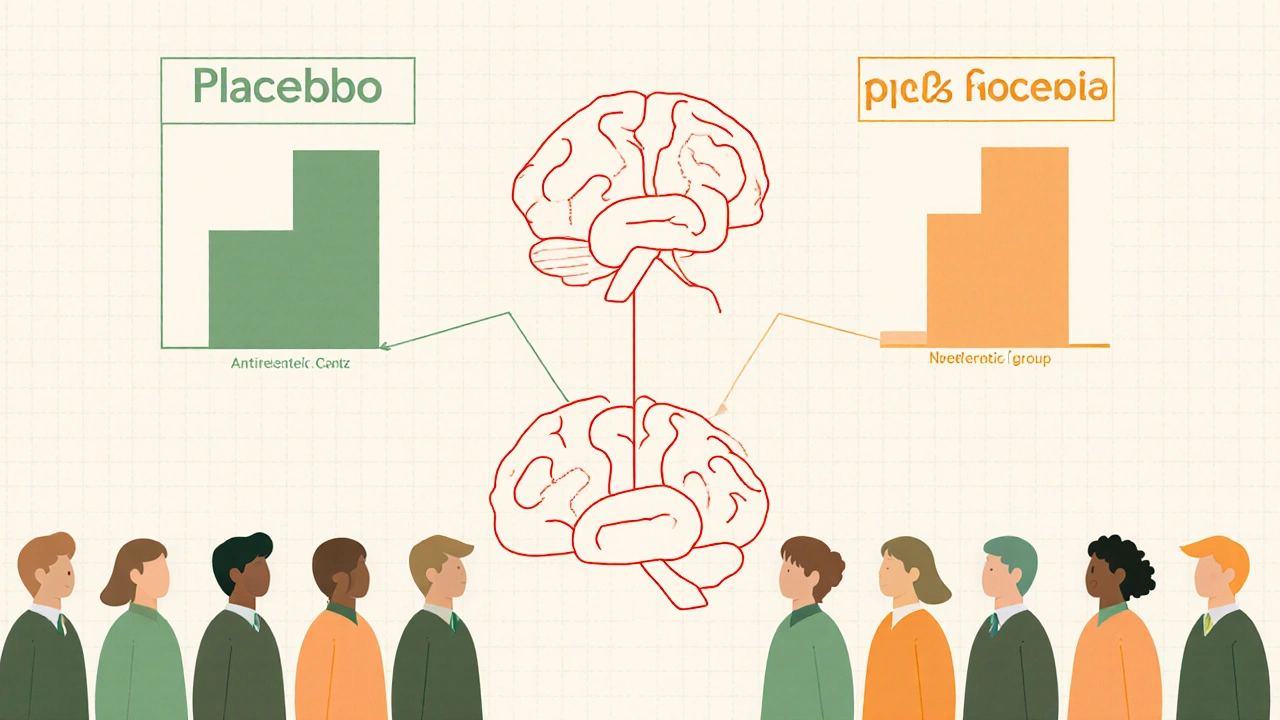

Qu’est‑ce que l’effet placebo et l’effet nocebo ?

Effet nocebo est un phénomène psychoneurobiologique où des attentes négatives déclenchent de vrais symptômes ou une aggravation de l’état de santé, sans que le traitement administré possède d’activité pharmacologique. Le terme a été introduit par Walter Kennedy en 1961, opposé à « placebo », qui désigne les améliorations liées à des attentes positives.

Effet placebo désigne, à l’inverse, les bénéfices cliniques observés lorsqu’un patient reçoit un traitement inerte mais qu’il s’attend à une amélioration. Les deux effets partagent des mécanismes cérébraux communs, mais leurs impacts sur les effets secondaires diffèrent nettement.

Comment les attentes façonnent les effets secondaires ?

- Les informations présentées lors du consentement éclairé (ex. : "3 patients sur 100 ressentiront une nausée") influencent directement le taux de symptômes rapportés.

- Les suggestions verbales représentent 70‑80 % des réponses nocebo selon Planès (2016).

- Le modèle de l’observation (15‑20 %) et l’expérience passée (10‑15 %) renforcent la probabilité d’une réponse négative.

En pratique, un même médicament peut entraîner un taux d’effets indésirables de 20‑45 % qui ne sont pas dus à la substance active mais à l’attente d’effets nocifs.

Données clés issues des études cliniques

Des méta‑analyses récentes (Colloca 2011, Kunkel 2025) montrent que :

- 50‑76 % des événements systémiques rapportés en essais cliniques surviennent dans les groupes placebo.

- Les réponses nocebo sont statistiquement plus fortes que les réponses placebo (F(1,97)=53.93, p<.001).

- Dans les essais de vaccins COVID‑19, 76 % des effets secondaires du premier dose observés chez les patients actifs étaient reproduits dans le groupe placebo.

- Les effets nocebo restent quasi constants du jour 1 au jour 8 (d=0.27), alors que l’effet placebo montre une stabilité non significative.

Mécanismes neurobiologiques sous‑jacents

Les imageries cérébrales identifient trois régions majeures : le cortex cingulaire antérieur, l’insula et les aires préfrontales. Ces zones régulent la douleur, l’anxiété et les réponses autonomes. Des études de Meissner (2022) ont mesuré :

- Une élévation de cortisol de 15‑25 % chez les participants exposés à des attentes négatives.

- Une augmentation du rythme cardiaque de 5‑10 bpm.

- Des changements immunitaires associés à la libération de cytokines pro‑inflammatoires.

Ces effets physiologiques prouvent que le nocebo n’est pas une simple « complaint », mais un processus intégral du système nerveux.

Facteurs de risque et populations vulnérables

Plusieurs caractéristiques augmentent la susceptibilité au nocebo :

- Anxiété préexistante - risque multiplié par 2.3 .

- Antécédents d’expériences médicamenteuses négatives - risque × 3.1.

- Tendance au catastrophisme - risque × 2.8.

- Certains diagnostics (migraine, cancer, dépression) montrent des taux de réponses nocebo entre 20‑40 %.

Stratégies cliniques pour limiter l’effet nocebo

Les directives de l’American Medical Association (2022) recommandent :

- Formuler les risques en termes absolus (« 3 patients sur 100 ») plutôt qu’en pourcentages relatifs.

- Utiliser la technique de « reframing des attentes » : mettre l’accent sur les bénéfices tout en mentionnant les effets secondaires de façon neutre.

- Former le personnel à 8‑12 heures de communication spécifique ; les programmes de Meissner ont réduit les réponses nocebo de 30‑40 %.

- Intégrer des modules d’évaluation du risque nocebo dans les dossiers électroniques - ces outils analysent antécédents anxieux et catastrophiques.

- Envisager les placebos ouverts : chez les patients IBS, l’effet placebo ouvert a conduit à une amélioration de 25‑35 % des symptômes.

Ces mesures, appliquées de façon cohérente, permettent de diminuer le décrochage médicamenteux de 25‑30 % et les consultations inutiles de 15‑20 %.

Comparaison directe - tableau récapitulatif

| Dimension | Effet placebo | Effet nocebo |

|---|---|---|

| Amélioration symptomatique | 30‑60 % d’amélioration subjective | 20‑45 % d’aggravation ou d’apparition d’effets indésirables |

| Force statistique (études) | F(1,97)=12.4, p=.21 (non significatif) | F(1,97)=53.93, p<.001 (très forte) |

| Persistance temporelle | Stabilité, légère décroissance après jour 5 | Quasi constante du jour 1 au jour 8 |

| Zones cérébrales impliquées | Cortex cingulaire antérieur, insula (modulation positive) | Insula, aires préfrontales, système limbique (activation négative) |

| Impact clinique | Renforce adhérence, améliore résultats thérapeutiques | Non‑adhérence, consultations inutiles, coûts supplémentaires ≈ 1,2 Mds $ US/an |

Implications économiques et réglementaires

Aux États‑Unis, le nocebo engendre environ 1,2 milliard de dollars de dépenses de santé inutiles chaque année (Tu 2022). En Europe, l’EMA (2021) exige désormais une analyse du nocebo dans les rapports d’effets indésirables, tandis que la FDA (2023) propose un modèle statistique séparant les réponses nocebo des véritables effets du médicament.

Les entreprises pharmaceutiques investissent 50‑75 millions de dollars par programme de développement pour optimiser la communication des risques et réduire les réponses nocebo, soit 2‑3 % du budget total de R&D.

Vers l’avenir : recherche et innovations

Le financement NIH de 8,7 M$ (2024) cible les biomarqueurs neuroimagerie prédictifs du nocebo. Des algorithmes d’intelligence artificielle testés à l’hôpital Massachusetts General analysent le discours du patient en temps réel, avec une précision de 82 % pour identifier une propension nocebo élevée.

Des études génétiques récentes lient le polymorphisme COMT à une sensibilité nocebo augmentée de 2,5 x, ouvrant la voie à la médecine personnalisée.

En intégrant le nocebo dans les curricula médicaux, on estime une réduction de 25‑30 % du décrochage thérapeutique, soit une économie de 300‑400 M$ sur la prochaine décennie.

FAQ - Questions fréquentes

Quelle différence principale entre effet placebo et effet nocebo ?

Le placebo favorise une amélioration grâce à des attentes positives, alors que le nocebo provoque une détérioration ou l’apparition d’effets indésirables à cause d’attentes négatives.

Les effets nocebo existent‑ils vraiment ou sont‑ce juste des anecdotes ?

Oui, ils sont démontrés par des études contrôlées où des dizaines de pourcents de participants rapportent des symptômes identiques à ceux du médicament actif, bien qu’ils n’aient reçu que du placebo.

Comment réduire le risque nocebo lors d’une prescription ?

Employer une communication claire, chiffrer les risques en absolu, éviter les termes alarmistes, former le personnel et, si possible, utiliser des supports écrits qui mettent l’accent sur les bénéfices.

Le placebo ouvert peut‑il réellement fonctionner ?

Des essais en IBS et douleur chronique montrent des améliorations de 25‑35 % même quand les patients savent qu’ils reçoivent un placebo, ce qui confirme que l’attente positive reste décisive.

Quel est l’impact économique du nocebo pour le système de santé ?

Aux États‑Unis, le nocebo génère environ 1,2 milliard de dollars de coûts directs chaque année, incluant consultations inutiles, examens complémentaires et prescriptions supplémentaires.

Conclusion pratique

En intégrant les connaissances sur l’effet nocebo dans chaque interaction médicale - de la prescription à la rédaction d’une notice - vous pouvez réduire les effets indésirables perçus, améliorer l’adhérence et diminuer les dépenses de santé. Le défi n’est pas de supprimer les effets secondaires réels, mais de distinguer ceux qui naissent de l’esprit pour les gérer plus intelligemment.

Nicole Webster

25 10 25 / 19:55Il est de notre devoir moral de reconnaître que l'effet nocebo n'est pas qu'une curiosité scientifique, mais bien une conséquence directe de la façon dont nous communiquons avec les patients. Chaque mot que nous choisissons, chaque chiffre que nous présentons, contribue à façonner les attentes du malade. Si l’on insiste sur les effets indésirables avec insistance, on crée une peur qui se manifeste réellement. Les études montrent que plus de la moitié des effets secondaires rapportés dans les groupes placebo sont induits par l'attente négative. Cette réalité impose aux cliniciens de repenser leurs discours et leurs formulaires de consentement éclairé. Le respect de l'autonomie du patient ne doit pas devenir un prétexte pour déclencher des symptômes inutiles. Au contraire, l'information doit être présentée de manière équilibrée, ni alarmiste ni naïve. Une phrase bien formulée peut réduire de façon mesurable le taux de nausées annoncées. Les chercheurs soulignent que les suggestions verbales représentent jusqu'à 80 % des réponses nocebo. Il faut donc former les professionnels de santé à une communication empathique et mesurée. Les bénéfices de cette approche se traduisent par une meilleure observance du traitement et moins de consultations superflues. De plus, cela diminue les coûts liés aux effets secondaires artificiels. L'éthique médicale nous rappelle que la parole a un pouvoir de guérison, mais aussi de blessure. En pratique, il suffit parfois de remplacer "vous pourriez ressentir des maux de tête" par "certaines personnes ressentent parfois des maux de tête, mais cela reste rare". Cette petite nuance fait toute la différence. Enfin, il est essentiel d'encourager la recherche continue afin de mieux comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents à ces phénomènes.

Elena Lebrusan Murillo

5 11 25 / 04:55Je trouve cette analyse totalement superficielle et dénuée de rigueur scientifique. Loin d'apporter des solutions concrètes, elle ne fait que glorifier l'inefficacité du système médical.

Thibault de la Grange

15 11 25 / 14:55Il faut voir le phénomène nocebo comme une leçon sur la puissance de l'esprit. Sans oublier que l'expérience personnelle du patient reste au centre du processus clinique.

Cyril Hennion

26 11 25 / 00:55Quelle « analyse » ?! Vous confondez la rhétorique avec la réalité clinique!!! Le discours prétentieux que vous employez ne fait qu'ennuyer les lecteurs, et surtout, il ne tient aucune critique sérieuse.

Sophie Ridgeway

6 12 25 / 10:55Voyons les choses en couleur : le nocebo, c’est comme un nuage gris qui passe, mais il suffit d’un rayon de soleil – une bonne explication – pour le dissiper. Une approche douce et culturelle aide le patient à rester optimiste.

Éric B. LAUWERS

16 12 25 / 20:55Les données montrent clairement que notre système de santé doit prioriser la force nationale en maîtrisant le nocebo. C’est un enjeu stratégique pour la souveraineté médicale.

julien guiard - Julien GUIARD

27 12 25 / 06:55Ah, le nocebo, ce théâtre de l'absurde où l'esprit se joue des molécules ! On dirait un drame grec, mais la scène est notre salle d'attente.

Céline Amato

6 01 26 / 16:55pis c tro idiot de foutre des chichis sur des effets qui n'existent paaaais tkt c la b?le du medecin !!

Anissa Bevens

17 01 26 / 02:55En pratique, il est recommandé de formuler les informations de consentement avec une phrase neutre, d'éviter les chiffres trop détaillés et de privilégier un langage rassurant.

Delphine Schaller

27 01 26 / 12:55Il est absolument intolérable d'observer tant de légèreté dans la discussion de sujets aussi cruciaux; la communauté scientifique mérite un discours plus rigoureux, structuré et exempt de simplifications abusives!!!

Serge Stikine

6 02 26 / 22:55Quel drame que d'entendre tant de bavardages inutiles, alors que le cœur du problème réside ailleurs, à savoir la compréhension fine des mécanismes neurobiologiques sous-jacents.