Se réveiller avec des douleurs qui migrent, devoir annuler des plans à la dernière minute à cause d’une poussée, expliquer au centième interlocuteur que le lupus n’est pas contagieux… Beaucoup vivent ça tous les jours sans que personne ne le voie. Le lupus est une maladie invisible, mais loin d’être silencieuse dans la vie de ceux qui en sont atteints. Il touche surtout des femmes jeunes : près de 90 % des gens vivant avec le lupus systémique sont des femmes entre 15 et 45 ans. Mais il ne fait pas de distinction et s’invite sans crier gare. Alors comment on fait, concrètement, pour avancer ? Plaques sur la peau, fatigue écrasante, douleurs articulaires – personne ne choisit d’avoir un lupus, mais on peut choisir comment y faire face. Ce qui fait la différence au quotidien, c’est justement les petites stratégies, celles qu’on trouve, qu’on essaie, qu’on ajuste, parfois à tâtons mais toujours avec la volonté d’aller de l’avant. Ce qui suit, c’est du vécu et du concret, pour ne pas rester seul avec la maladie.

Reconnaître les symptômes et écouter son corps

Le lupus peut se manifester de bien des façons. Pour le lupus discoïde, ce sont surtout les plaques rouges ou violacées qui apparaissent sur la peau, souvent sur le visage ou le cuir chevelu. Elles peuvent gratter, brûler, parfois laisser des cicatrices. Le lupus systémique, lui, ne s’arrête pas à la peau : articulations douloureuses, gonflées, fatigue chronique, fièvre, douleurs thoraciques, ulcères dans la bouche, des symptômes parfois si diffus qu’on les confond avec du stress ou un simple rhume.

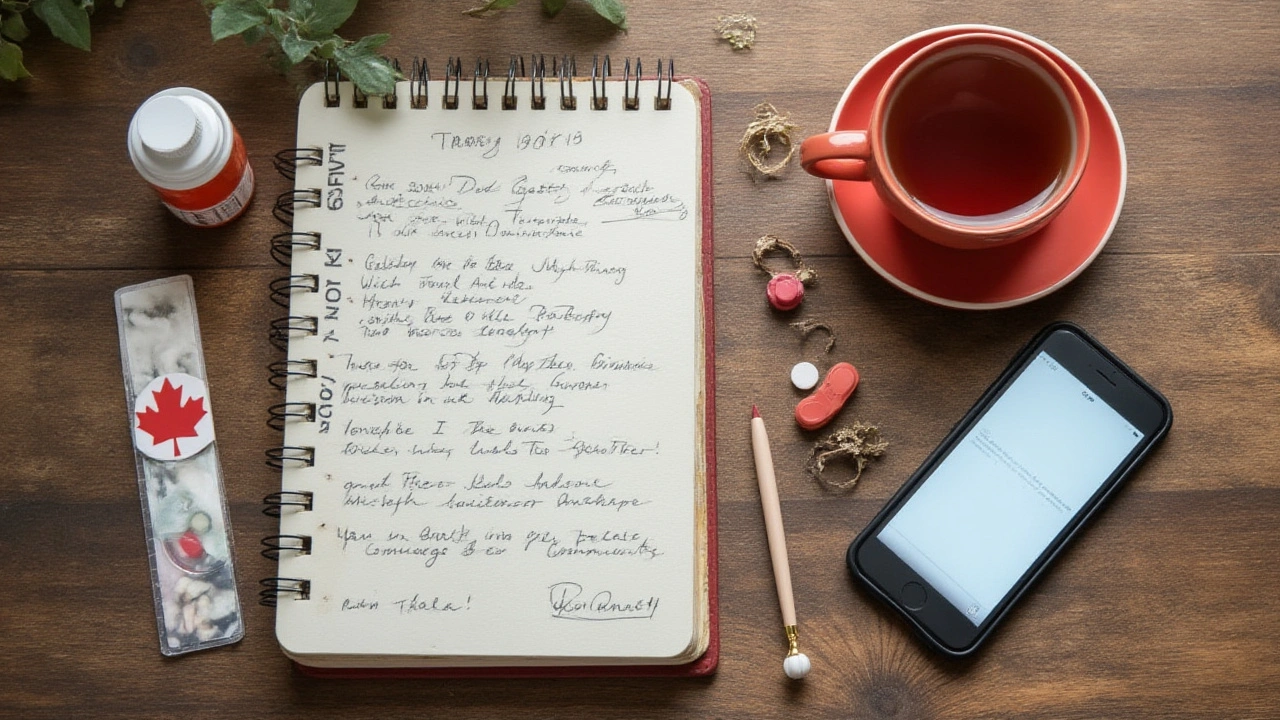

Comprendre chaque message envoyé par son corps est essentiel pour adapter sa journée. Peut-être qu’on se réveille fatigué, incapable de bouger : c’est le moment d’écouter son corps, de ralentir, de reporter ce qui peut l’être, même si ce n’est pas toujours facile à faire comprendre à son entourage. Tenir un journal des symptômes, noter chaque poussée, chaque facteur déclenchant, ça aide à repérer des liens : "Tiens, la dernière fois que j’ai mangé ce plat ou que je suis resté trop au soleil, ça n’a pas pardonné." Beaucoup de médecins recommandent d’ailleurs cette pratique pour mieux gérer le traitement. Des applications comme LupusMinder (dispo sur iOS/Android) facilitent ce suivi sans coucher chaque mot sur papier.

Apprendre à identifier les déclencheurs, ajuster ses horaires et savoir dire stop… Personne ne connaît mieux son propre corps qu’une personne vivant avec le lupus. Dans une étude de l’EULAR publiée en 2023, 62 % des participants ayant adopté un suivi quotidien de leurs symptômes rapportaient moins de poussées sévères sur 12 mois. L’écoute active de son corps devient alors un véritable outil de contrôle, bien plus fiable que n’importe quelle théorie farfelue vue sur les réseaux.

Adapter son rythme de vie : entre repos et activités choisies

La fatigue liée au lupus, ce n’est pas juste une petite baisse d’énergie. Elle tombe dessus sans prévenir, comme si on portait un sac de ciment invisible. Se forcer conduit souvent à plus de douleurs et à retarder la récupération. D’où l’importance d’un équilibre : apprendre à programmer ses activités en fonction des bonnes et mauvaises passes, choisir ce qui vaut vraiment l’investissement.

Beaucoup se demandent si on peut continuer à travailler, faire du sport, sortir. Oui, mais différemment. Que ce soit une pause de dix minutes toutes les heures, des micro-siestes (certaines personnes jurent que 15 minutes suffisent pour "remettre le moteur en route"), tout ce qui permet de récupérer doit être mis au centre. Ce n’est pas de la paresse, c’est une mesure de survie. Repenser l’agenda, refuser poliment certaines invitations, s’aménager des créneaux de vraie déconnexion : ça permet d’éviter la panne totale.

Le sport ? Oui ! Il réduit la raideur des articulations, améliore l’humeur et booste l’immunité. Pas besoin de viser un marathon : 30 minutes de marche douce, du yoga adapté, quelques étirements suffisent. Ceux qui pratiquent la natation témoignent presque tous d’une mobilité retrouvée sans douleur. Les associations de patients conseillent d’essayer différents formats, quitte à simplement danser dans le salon sur sa musique préférée.

Tableau récapitulatif des stratégies d’adaptation :

| Stratégie | Bénéfice principal |

|---|---|

| Tenue d’un journal de symptômes | Mieux gérer les déclencheurs des poussées |

| Rythme de sommeil régulier | Réduction de la fatigue chronique |

| Séances d’activité douce | Moins de douleurs articulaires |

| Gestion du stress (ex. relaxation, méditation) | Poussées moins fréquentes |

L’important, c’est d’arrêter de s’auto-culpabiliser quand le corps dit stop. Ajuster son rythme, ce n’est pas renoncer ; c’est choisir de s’accorder la priorité.

Se protéger du soleil et prendre soin de sa peau

Beaucoup de formes de lupus – notamment le lupus discoïde – réagissent mal au soleil. Une simple promenade non protégée peut déclencher plaques, rougeurs et douleurs multipliées par dix. Même avec des vêtements couvrants, les UV filtrent parfois. Les spécialistes recommandent donc une crème solaire indice 50+, à appliquer tous les matins, même par temps nuageux. Les lunettes de soleil larges, les chapeaux à bords, les manches longues légères… Autant d’astuces simples qui changent la donne. Pour beaucoup, c’est devenu un automatisme comme mettre sa ceinture de sécurité.

Choisir ses produits de soin, c’est fondamental. Oublier tout ce qui agresse la peau : gels douches parfumés, démaquillants alcoolisés, gommages abrasifs. Les huiles végétales comme l’amande douce ou le calendula apaisent, restaurent la barrière cutanée et limitent les cicatrices. D’ailleurs, certaines personnes recommandent de toujours garder une petite trousse avec une crème « SOS apaisante » à dégainer en cours de journée si besoin. Quand les plaques picotent ou brûlent, rafraîchir la zone avec de l’eau thermale fait parfois des miracles.

Et si malgré toutes ces précautions, les marques persistent ? Il y a une palette de maquillage correcteur adaptée aux peaux hypersensibles. Certaines marques ont développé des fonds de teint couvrants avec écran solaire. Ce n’est pas de la coquetterie, c’est un outil pour retrouver confiance quand les manifestations cutanées sont lourdes à porter psychologiquement.

Un chiffre qui parle : d’après la Fédération Française du Lupus, plus de 70 % des personnes atteintes pensent que l’exposition au soleil a eu un impact direct sur la fréquence ou l’intensité de leurs poussées. D’où ce réflexe quasi pavlovien d’éviter les terrasses de café en plein été ou de préférer les balades à la tombée du jour.

Gérer l’impact psychologique et social

Vivre avec le lupus, c’est aussi gérer un chaos émotionnel. À force d’être incompris (« Mais t’as l’air en forme aujourd’hui ! »), le moral en prend un coup. Isolement, perte d’estime de soi, peur de l’avenir… On se demande ce que pensent les autres, si nos rêves de carrière, d’enfant, de voyage, tiendront le choc. Ce n’est pas une fatalité.

Faire appel à un psychologue spécialisé en maladies chroniques peut vraiment aider. Parler sans filtre, déposer son fardeau, comprendre que l’on traverse des montagnes russes émotionnelles normales. Certaines consultations sont remboursées (pensez à la prise en charge ALD). Les groupes de parole, que ce soit en ligne ou en présentiel, cassent la solitude. On y pioche des conseils concrets, et surtout, on rencontre d’autres personnes qui savent vraiment de quoi on parle.

Être soutenu par ses proches n’a pas de prix, mais le lupus oblige parfois à mettre des limites. Expliquer sa maladie avec des mots simples, refuser l’infantilisation, rappeler que la fatigue n’est pas de la fainéantise… Les associations de patients proposent des brochures ou vidéos pédagogiques à partager à l’entourage.

Et puis il y a toutes les petites victoires du quotidien : refuser une sortie sans culpabilité, s’accorder du temps pour soi, accepter d’être vulnérable. Trouver le bon équilibre entre demander de l’aide et préserver son autonomie n’est pas évident, mais c’est faisable. D’ailleurs, selon une enquête menée en 2024 par l’association Lupus France, ceux qui participent régulièrement à des groupes de soutien décrivent une meilleure qualité de vie et moins de troubles anxieux.

Optimiser son suivi médical et profiter des avancées thérapeutiques

Le suivi du lupus, c’est une course de fond. La maladie évolue par poussées et accalmies, ce qui demande des points réguliers avec des spécialistes : rhumatologues, dermatologues, parfois néphrologues ou cardiologues en cas d’atteintes d’organes. Noter chaque symptôme, chaque effet secondaire des médicaments, ça aide énormément à ajuster les traitements sans paniquer devant une nouveauté.

Les traitements ont fait un bond ces dernières années. Si les corticoïdes et immunosuppresseurs restent la base, de nouvelles molécules (biothérapies comme le belimumab ou les anti-BAFF) ont montré une efficacité sur les formes actives du lupus. La recherche avance ! Une étude américaine parue en décembre 2024 montre que 48 % des patients sous biothérapies voient une amélioration significative de la qualité de vie après douze mois. Ce n’est pas magique et chaque cas est différent, mais l’espoir est là.

La gestion des médicaments est un vrai défi : horaires précis, interactions possibles avec d’autres traitements (allergies, contraceptifs…), autoprescription à éviter absolument. Utiliser un pilulier, programmer des rappels sur le téléphone, ça limite les loupés. Le dialogue avec l’équipe médicale aide à adapter le régime thérapeutique en cas de changement de situation (voyage, grossesse, infection, etc.).

On oublie parfois l’importance des examens réguliers : analyses de sang pour suivre la maladie, contrôle de la fonction rénale et hépatique, dépistage précoce d’éventuelles complications. Bref, ne pas hésiter à poser toutes ses questions lors des rendez-vous, à demander un second avis si vous doutez, à vous faire accompagner si l’écoute fait défaut.

Enfin, s’informer soi-même – sans tomber dans la psychose – reste crucial. Les sites des associations nationales, les journées mondiales du lupus ou les webinaires sont des mines d’infos à jour. Ce n’est pas facile tous les jours, mais il existe un tas de ressources pour que le lupus ne soit plus un mur, mais un chemin à traverser armé de stratégies réalistes et personnalisées.

Tout ces petits gestes s’additionnent. Ce n’est pas la guérison, mais vivre mieux avec le lupus, c’est une série de choix quotidiens, de tracas, d’adaptations et de petites victoires. Et ça, c’est déjà énorme face à la maladie.

marielle martin

24 07 25 / 04:03Je viens de pleurer en lisant ce post… Merci d’avoir mis des mots sur ce que je vis chaque jour. La fatigue, les plaques, les regards… Personne ne comprend vraiment, sauf nous. 😭

mathieu Viguié

24 07 25 / 10:47Le journal de symptômes, c’est la révolution. J’ai commencé avec LupusMinder il y a 6 mois et j’ai réduit mes poussées de 40 %. Le truc ? Noter aussi ce que j’ai mangé, dormi, et surtout… ce que j’ai refusé de faire. Parce que dire non, c’est un acte thérapeutique.

Guillaume Carret

25 07 25 / 14:47Ah oui bien sûr, le soleil c’est l’ennemi. Et si on allait juste se faire bronzer à la Martinique ? 😏 Tu crois que le lupus va s’excuser avant de nous détruire les reins ?

Adrien Mooney

27 07 25 / 10:03Je fais du yoga 20 min par jour et j’ai retrouvé la capacité de marcher sans crier. La natation c’est du bonheur pur. Pas besoin de compétition, juste de l’eau et de respirer. Merci pour ce post, j’ai partagé à ma famille 🙌

Benjamin Poulin

27 07 25 / 13:00Je suis un homme vivant avec le lupus systémique, et je dois dire que la plupart des ressources sont adressées aux femmes. Merci d’avoir inclus cette réalité. Le fait d’être un homme malade, c’est aussi une forme d’isolement. On nous dit « t’es pas fatigué, t’es juste paresseux ». Et pourtant, je porte un sac de ciment invisible tous les jours.

Je recommande aussi les groupes de parole mixtes - ça change tout. On ne se sent plus comme un intrus. Et oui, les émotions, c’est permis. Même pour nous.

La biothérapie m’a sauvé la vie. Pas magique, mais réelle. J’ai repris le travail à 75 % après 18 mois d’arrêt. C’est lent. Mais c’est possible.

Et pour les gens qui disent « mais tu as l’air bien » : merci de ne pas dire ça. Dis plutôt « je suis là si tu veux parler ».

Le lupus ne nous définit pas, mais il fait partie de notre histoire. Et c’est une histoire qu’on écrit chaque jour, avec des pauses, des larmes, et parfois, des sourires.

Romain Brette

29 07 25 / 02:51Le soleil ? Bah j’vais me faire un bronzage et puis zut. T’as pas vu les gars en Algérie qui vivent avec le lupus ? Ils bossent en plein midi et ils vont bien. C’est juste que les Français sont trop mous. #france #lupus

lou viv

29 07 25 / 07:50C’est pas un post. C’est un manifeste. Trop long. Trop émotionnel. Trop vrai. Et pourtant… j’ai tout lu. 🤷♀️

Didier Djapa

30 07 25 / 12:56La gestion du stress est un pilier fondamental dans la prise en charge du lupus. Des études cliniques récentes démontrent une corrélation significative entre la réduction des niveaux de cortisol et la fréquence des poussées. La méditation de pleine conscience, pratiquée quotidiennement, réduit les marqueurs inflammatoires.

James Ebert

31 07 25 / 23:21Le mot clé ici, c’est ‘adaptation’. Pas guérison. Pas déni. Adaptation. C’est un mindset. Tu ne choisis pas ta maladie, mais tu choisis ta relation à elle. Et ce choix, il se fait chaque matin. Quand tu regardes ton corps et que tu dis : ‘ok, aujourd’hui on va doucement’.

Les groupes de soutien, c’est pas du ‘câlin collectif’. C’est du réseau de survie. J’ai appris à dire non grâce à une femme de 62 ans qui m’a dit : ‘Mon chéri, tu ne dois pas te justifier pour exister.’

Et les crèmes SOS ? Oui. J’en ai une dans mon sac, dans ma voiture, dans mon bureau. C’est comme un talisman. Pas magique. Mais indispensable.

Andre Horvath

2 08 25 / 10:31Je suis médecin rhumatologue. Je vois des patients avec le lupus depuis 20 ans. Ce que je dis toujours : ce n’est pas la maladie qui tue, c’est la solitude. Ce post, c’est un antidote. Merci.

Je recommande aussi de ne pas attendre une poussée pour consulter. Un suivi régulier, même en accalmie, permet d’éviter les dommages organiques. Et oui, les analyses de sang, c’est chiant. Mais c’est vital.

Sylvain C

2 08 25 / 13:25Le lupus ? C’est la maladie des paresseux qui veulent qu’on les comprenne sans rien faire. Tu veux que je te dise ? Le soleil, c’est pas ton ennemi, c’est ton test. Si tu peux pas le regarder en face, c’est que t’as pas de courage. #FranceEnDétresse

marc boutet de monvel

3 08 25 / 01:24Je suis un père de 4 enfants et j’ai le lupus. Je ne peux pas courir après eux comme avant. Mais je peux les prendre sur mes genoux, leur lire des histoires, les embrasser. Ce sont mes victoires. Pas les médicaments. Pas les crèmes. Ce sont les moments calmes. Ceux où je ne suis pas malade. Je suis père.

Leo Kling

4 08 25 / 22:47L’ensemble des recommandations présentées dans ce document est empirique, non systématiquement validé par des essais contrôlés randomisés. L’efficacité des applications mobiles telles que LupusMinder n’a pas été établie par des protocoles de recherche indépendants. La réduction de l’exposition solaire est une mesure préventive, mais non curative. Il convient de ne pas surestimer l’impact des interventions non pharmacologiques dans la gestion des formes systémiques sévères.