Quand et pourquoi prescrire en nom générique ?

Prescrire en nom générique, c’est écrire sur l’ordonnance le nom international non propriétair (INN) du médicament - comme atorvastatine - au lieu du nom de marque - comme Lipitor. Ce n’est pas une simple question de coût. C’est une pratique clinique fondée sur des preuves, soutenue par des dizaines d’organisations de santé à travers le monde. Dans les pays où elle est bien mise en œuvre, elle réduit les coûts sans compromettre la sécurité ni l’efficacité. Pourtant, beaucoup de médecins hésitent encore. Pourquoi ? Parce qu’ils ne connaissent pas les règles précises, ou parce qu’ils craignent les réactions des patients. Voici ce que disent vraiment les recommandations professionnelles, et comment les appliquer au quotidien.

Les règles de base : ce que disent les autorités sanitaires

Depuis les années 1990, le NHS en Angleterre, l’OMS, la FDA aux États-Unis et l’EMA en Europe ont tous adopté la même ligne : prescrire en générique est la norme. Le British National Formulary (BNF) recommande que 90 % des prescriptions soient établies en nom générique. En 2023, 89,7 % des ordonnances en Angleterre l’étaient déjà. Cela signifie que, dans 9 cas sur 10, vous devez écrire omeprazole, pas Losec. Le coût ? En moyenne, 80 à 85 % moins cher. Un patient prenant de l’atorvastatine générique paie 2,50 € par mois, contre 30 € pour le Lipitor d’origine. Ces économies, cumulées, permettent au NHS de financer des milliers de consultations supplémentaires chaque année.

Les génériques ne sont pas des copies de basse qualité. Ils doivent répondre aux mêmes normes que les médicaments de marque : même ingrédient actif, même dose, même forme, même voie d’administration. La FDA exige une bioéquivalence entre 80 % et 125 % - c’est-à-dire que la quantité absorbée par le corps est pratiquement identique. L’EMA fait de même. Les génériques sont testés, approuvés, surveillés. Ils ne sont pas « moins bons ». Ils sont simplement moins chers.

Les exceptions : quand il faut prescrire la marque

Il y a des cas où le générique n’est pas adapté. Ce ne sont pas des exceptions mineures. Ce sont des situations où une variation minime peut avoir des conséquences sérieuses. Le BNF identifie trois catégories clés :

- Les médicaments à indice thérapeutique étroit : carbamazépine, phénytoïne, digoxine, lévothyroxine, warfarine. Pour ces médicaments, une variation de 10 % dans l’absorption peut provoquer une surdose ou un échec thérapeutique. Un patient stable sur un générique spécifique doit rester sur le même produit. Un changement de fabricant peut nécessiter un suivi rigoureux, surtout pour la warfarine où l’INR peut fluctuer.

- Les formulations à libération modifiée : certains comprimés à libération prolongée de théophylline ou de diltiazem. Les différences de formulation entre marques peuvent altérer la vitesse de libération. Un patient qui passe d’un générique à un autre peut ressentir une baisse d’efficacité ou des effets secondaires inattendus.

- Les produits biologiques : insulines, anticorps monoclonaux, érythropoïétines. Les biosimilaires ne sont pas des génériques classiques. Leur structure est complexe, et leur fabrication est sensible aux variations. L’MHRA recommande donc de prescrire Humira, pas « adalimumab ». Cela permet d’éviter les substitutions automatiques et de réduire les risques d’immunogénicité.

En tout, ces exceptions concernent environ 2 % des prescriptions. Mais c’est ces 2 % qui peuvent causer les plus gros problèmes si on les oublie.

Les bénéfices réels : plus que de l’argent

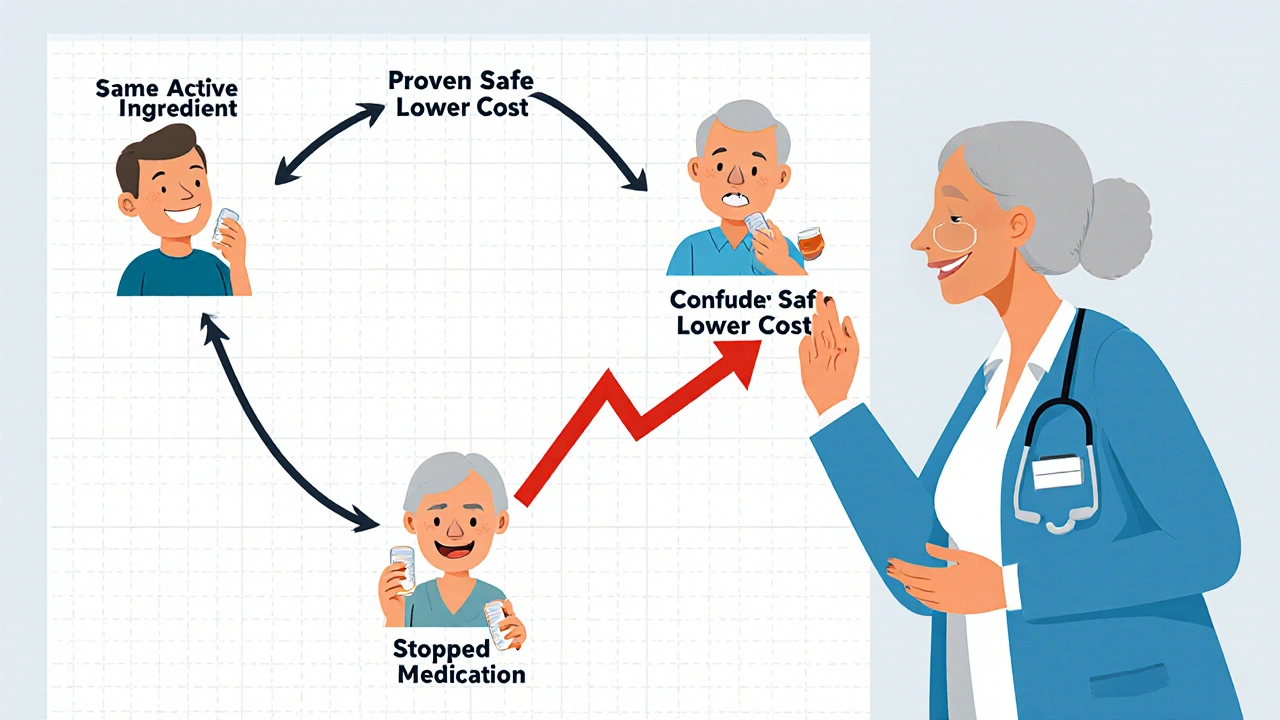

Prescrire en générique n’est pas seulement bon pour les comptes. C’est bon pour les patients. Une étude du JAMA en 2017 a montré que les patients qui prennent des génériques sont 15 % moins susceptibles d’être hospitalisés pour des maladies chroniques. Pourquoi ? Parce qu’ils peuvent se les permettre. Un patient qui paie 2,50 € par mois pour son atorvastatine ne l’arrête pas quand il n’a pas d’argent. Celui qui paie 30 €, si.

Les erreurs de médication baissent aussi de 50 % selon l’Institute for Safe Medication Practices. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a qu’un seul nom pour l’ingrédient actif. Pas 12 marques différentes pour la même molécule. Moins de confusion, moins de risques.

Et l’adhésion au traitement ? Elle augmente de 8 à 12 % avec les génériques. Un patient qui ne sait pas qu’il prend un générique, qui ne voit pas la différence, continue. Un patient qui pense qu’il a été « changé » pour une version « moins bonne » peut arrêter. C’est là que la communication entre le médecin et le patient devient cruciale.

Comment convaincre les patients ?

Les patients ne sont pas contre les génériques. Ils sont contre l’idée qu’on leur donne un médicament « de moindre qualité ». C’est un effet nocebo - une attente négative qui crée des symptômes réels. Une étude menée en 2021 sur 3 200 patients a montré que quand le médecin explique clairement pourquoi il prescrit un générique, l’acceptation passe de 67 % à 89 %.

Voici un script simple que vous pouvez utiliser :

« Ce médicament contient exactement le même ingrédient actif que celui que vous preniez. Il a été testé pour fonctionner de la même manière. Il est beaucoup moins cher - environ 12 € de moins par mois - et il n’y a aucune différence d’efficacité ou de sécurité. »

Ne dites pas : « C’est un générique. » Dites : « C’est la même molécule, mais à un prix plus juste. »

Les pharmaciens rapportent aussi que les patients sont plus à l’aise quand ils voient que le médecin a écrit le nom générique sur l’ordonnance. Cela donne une légitimité. Si vous laissez la marque, le pharmacien peut changer le médicament sans votre accord - et le patient peut se sentir trahi.

Comment mettre en œuvre ces recommandations ?

La plupart des systèmes d’ordonnance électronique permettent de configurer des defaults. Si vous utilisez un logiciel de prescption, activez l’option « Prescrire en générique par défaut ». Cela ne vous oblige pas à toujours le faire - mais ça vous rappelle de faire un choix conscient.

Commencez par un audit : regardez vos 100 dernières ordonnances. Combien sont en marque ? Combien pourraient être en générique ? Identifiez les cas où vous avez prescrit une marque sans raison claire. Corrigez-les.

Formez-vous aux exceptions. Imprimez la liste des 50 médicaments du BNF qui doivent être prescrits en marque. Accrochez-la près de votre écran. Apprenez les noms : carbamazépine, lévothyroxine, warfarine, théophylline à libération prolongée.

Les nouvelles recrues mettent 2 à 3 mois pour atteindre 90 % de prescriptions génériques. Ce n’est pas difficile. C’est une habitude. Et une habitude qui sauve de l’argent, des hospitalisations, et des vies.

Les défis actuels et les évolutions

Le marché des génériques évolue. En 2022, 287 génériques ont fait l’objet de pénuries en raison de problèmes de fabrication. Ce n’est pas une faute des médecins. Mais cela veut dire que parfois, vous n’avez pas le choix. Si le générique n’est pas disponible, prescrivez la marque - et notez-le dans le dossier.

Les génériques complexes - comme les inhalateurs ou les crèmes - sont de plus en plus nombreux. Mais leur équivalence est plus difficile à prouver. En 2022, 22 % des demandes de génériques pour ces produits ont été rejetées par la FDA. Cela ne signifie pas qu’ils sont dangereux. Cela signifie qu’il faut plus de données. Restez à jour.

Le futur ? L’« substitution intelligente ». Plutôt que de tout remplacer automatiquement, on utilisera les données réelles pour savoir qui peut changer, et qui doit rester sur la même marque. Un patient stable sur un générique ? Il peut rester dessus. Un patient avec des symptômes inexpliqués ? On vérifie si un changement de fabricant a eu lieu. C’est une approche plus fine, plus personnalisée. Mais le principe reste : prescrire en générique, sauf si la situation l’exige.

Conclusion : une pratique médicale, pas une économie

Prescrire en générique n’est pas une décision financière. C’est une décision clinique. Elle repose sur des données solides, sur des normes internationales, sur des décennies d’expérience. Les médecins qui l’appliquent correctement améliorent l’accès aux soins, réduisent les erreurs, et augmentent l’adhésion. Ce n’est pas une mode. C’est la norme.

Ne la laissez pas aux pharmacien·nes. Ne la laissez pas aux gestionnaires de budgets. C’est votre responsabilité de prescrire. Et quand vous prescrivez en générique, vous faites ce que la science, les autorités et les patients vous demandent : prescrire mieux, pas plus cher.

Les médicaments génériques sont-ils aussi efficaces que les médicaments de marque ?

Oui, dans la grande majorité des cas. Les génériques doivent prouver une bioéquivalence stricte avec le médicament de référence avant d’être approuvés. Cela signifie que leur absorption dans le corps est identique à 80-125 %. Des études sur des millions de patients montrent qu’il n’y a pas de différence significative en termes d’efficacité ou de sécurité. Les exceptions concernent seulement les médicaments à indice thérapeutique étroit, certaines formulations à libération prolongée, et les produits biologiques.

Pourquoi certains patients disent-ils que les génériques ne fonctionnent pas aussi bien ?

C’est souvent un effet nocebo : la croyance que le médicament est moins bon crée des symptômes perçus. Une étude a montré que 30 % des patients qui signalent une baisse d’efficacité après un changement de médicament n’ont en réalité aucune variation biologique. Le fait d’expliquer clairement que le générique contient le même ingrédient actif, qu’il est testé et approuvé, augmente l’acceptation de 22 points de pourcentage. La peur, pas la chimie, est la cause principale.

Quels médicaments doivent absolument être prescrits par leur nom de marque ?

Trois catégories principales : 1) Les médicaments à indice thérapeutique étroit (carbamazépine, phénytoïne, lévothyroxine, digoxine, warfarine) ; 2) Les formulations à libération modifiée comme certains comprimés de théophylline ; 3) Les produits biologiques (insulines, anticorps monoclonaux). Pour ces médicaments, une variation minime peut avoir des conséquences cliniques importantes. La réglementation exige que ces produits soient prescrits par leur nom de marque pour éviter les substitutions automatiques.

Puis-je changer un patient d’un générique à un autre sans risque ?

Pour la plupart des médicaments, oui. Mais pas pour les catégories à risque. Pour les anticonvulsivants, la lévothyroxine ou la warfarine, un changement de fabricant peut nécessiter un suivi renforcé. Dans ces cas, il est préférable de maintenir le même générique que celui déjà utilisé, ou de prescrire directement la marque. Les études montrent que les changements multiples de génériques pour ces médicaments augmentent les risques d’échec thérapeutique.

Comment savoir si un médicament générique est disponible et approuvé ?

Dans l’Union européenne, consultez la base de données de l’EMA ou le British National Formulary (BNF). Aux États-Unis, la FDA publie l’Orange Book, qui liste tous les génériques approuvés avec leur statut d’équivalence thérapeutique. En pratique, les logiciels de prescription modernes affichent automatiquement les génériques disponibles. Si vous avez un doute, vérifiez la liste des médicaments à indice thérapeutique étroit - c’est là que les erreurs sont les plus fréquentes.

Julien Weltz

16 11 25 / 01:18J'ai arrêté de prescrire les marques il y a 3 ans. Les patients pensaient que j'étais un avare. Maintenant, ils me remercient quand ils voient la facture. C'est juste bon sens.

Et oui, j'ai appris les 50 molécules à risque. Je les ai imprimées. Elles sont collées à mon écran. Point.

Lou St George

17 11 25 / 20:27ok mais vous savez pas ce qui se passe en coulisse ? les labos qui fabriquent les génériques ils ont des usines en inde ou en chine et les normes de qualité c'est du vent je vous jure j'ai un cousin qui travaille dans un laboratoire et il m'a dit que les comprimés ils sont faits avec de la farine de riz et du colorant alimentaire pour faire croire que c'est du vrai médicament et les contrôleurs ils sont payés par les mêmes gars et les tests de bioéquivalence c'est bidon parce que les échantillons ils sont choisis à la main et pas au hasard et en plus les molécules elles changent entre les lots et personne vérifie et les patients qui ont des crises ils disent que c'est le générique mais personne les écoute parce que c'est pas rentable de faire des études sur des gens qui sont pas morts et j'ai lu un truc sur reddit où un mec a perdu sa femme parce qu'elle a pris un générique de warfarine et l'INR a flippé et le médecin il a dit c'est normal c'est pas grave et elle est morte dans son lit à 42 ans et maintenant j'ai peur de prendre n'importe quel médicament et je vais chez le naturopathe et je bois de l'huile de coco et je fais des jeûnes de 7 jours et je me sens mieux je crois

Helene Van

18 11 25 / 12:31La médecine, c'est de la confiance. Pas du marketing.

Véronique Gaboriau

18 11 25 / 22:00C'est une honte que les médecins soient obligés de faire des économies sur la santé des gens

On va bientôt prescrire des cachets de sucre et dire que c'est pareil

Et les labos pharmas vont se frotter les mains en vendant des trucs à 500€ l'unité aux riches

Et les pauvres ils vont mourir en silence comme d'habitude

Vous êtes tous des complices

Marc Heijerman

19 11 25 / 20:50J'ai lu ce truc en entier et j'ai vu que tu as oublié de mentionner que les génériques ont souvent des excipients différents qui peuvent déclencher des allergies chez les gens hypersensibles, genre le lactose ou le colorant rouge 40, et ça c'est pas dans les études parce que les études sont faites sur des populations homogènes et pas sur les vrais patients qui ont des intolérances ou des maladies auto-immunes ou des trucs rares genre le syndrome de Sjögren ou le lupus et les pharmaciens ils changent le générique sans prévenir et les patients ils se retrouvent avec des urticaire ou des diarrhées chroniques et personne ne fait le lien et tu crois que c'est normal ? moi je dis non c'est un crime contre l'humanité et les autorités sont des corrompus

Luc Muller

21 11 25 / 02:42Je fais comme ça depuis longtemps. Prescrire générique par défaut. Vérifier les exceptions. Expliquer calmement. Les patients comprennent. C’est plus simple que de gérer 12 noms différents pour la même molécule.

Quiche Lorraine

21 11 25 / 05:29Je trouve ça choquant que la France laisse faire ça. En Allemagne ils ont des règles strictes. En Suisse ils surveillent chaque comprimé. Ici on laisse les labos indiens et chinois nous vendre des trucs de merde. C’est une attaque contre notre système de santé. On devrait interdire les génériques importés. Et payer plus pour du made in France. C’est une question de fierté nationale.

Marc Garnaut

22 11 25 / 21:31Il y a une épistémologie sous-jacente à la prescription générique qui révèle une ontologie de la médecine contemporaine : la réduction du corps à une entité chimique homogène, déshistoricisée, décontextualisée. La bioéquivalence est un mythe positiviste qui nie la subjectivité du patient, sa mémoire pharmacologique, son vécu corporel. Le générique, c’est la fin de la relation thérapeutique comme rencontre singulière. C’est la médecine de l’efficience, pas de la guérison.

titi paris

24 11 25 / 00:51Attention, il y a des erreurs dans votre article. Le BNF ne recommande pas 90 %, il recommande « autant que possible ». Et l’EMA ne dit pas que les génériques sont « identiques » - il dit « bioéquivalents ». Et vous avez oublié de mentionner que certains génériques ont des différences de taille ou de forme qui peuvent causer des problèmes de déglutition chez les personnes âgées. Et vous n’avez pas parlé des interactions avec les compléments alimentaires. Et vous avez mal cité l’étude du JAMA - c’était une méta-analyse de 2016, pas 2017. Et la FDA n’exige pas 80-125 % pour tous les médicaments - seulement pour les oraux. Et les biosimilaires ne sont pas des génériques - c’est une confusion courante. Et vous avez oublié les génériques injectables. Et...

Corinne Stubson

25 11 25 / 05:15Je sais que vous dites que c’est sûr mais j’ai vu des vidéos sur TikTok où des gens disent que les génériques contiennent des nanoparticules de métal pour contrôler les gens. Et je me demande si les médecins sont au courant. Et si c’est vrai, pourquoi personne ne le dit ? Et pourquoi les médias ne parlent pas de ça ? Et si c’est un complot pour réduire la population ? Je suis inquiète.

Gilles Donada

25 11 25 / 20:42Prescrire en générique c’est facile. Mais c’est aussi une façon de se déresponsabiliser. Tu ne prends pas le temps d’expliquer. Tu ne vérifies pas l’historique. Tu cliques sur « générique » et tu passes à la suite. C’est de la paresse sous couvert de bonne intention.

Yves Perrault

26 11 25 / 04:33Ah oui bien sûr les génériques c’est la solution. Et demain on va prescrire des médicaments en lot de 100 pour 1€. Et les patients vont se taper les effets secondaires en silence comme des bons petits soldats. Bravo. La santé, c’est un service à bas prix. On va bientôt avoir des pharmacies dans les hypermarchés avec des conseillers qui disent « ça va bien aller » et hop. Le système est mort.